Poggio Giudio – ritrovamento epigrafe romana

Riprendono i lavori di ripulitura del sito archeologico di Poggio Giudio, alle porte di Viterbo, appena fuori Porta Faul sulla Strada Bagni.

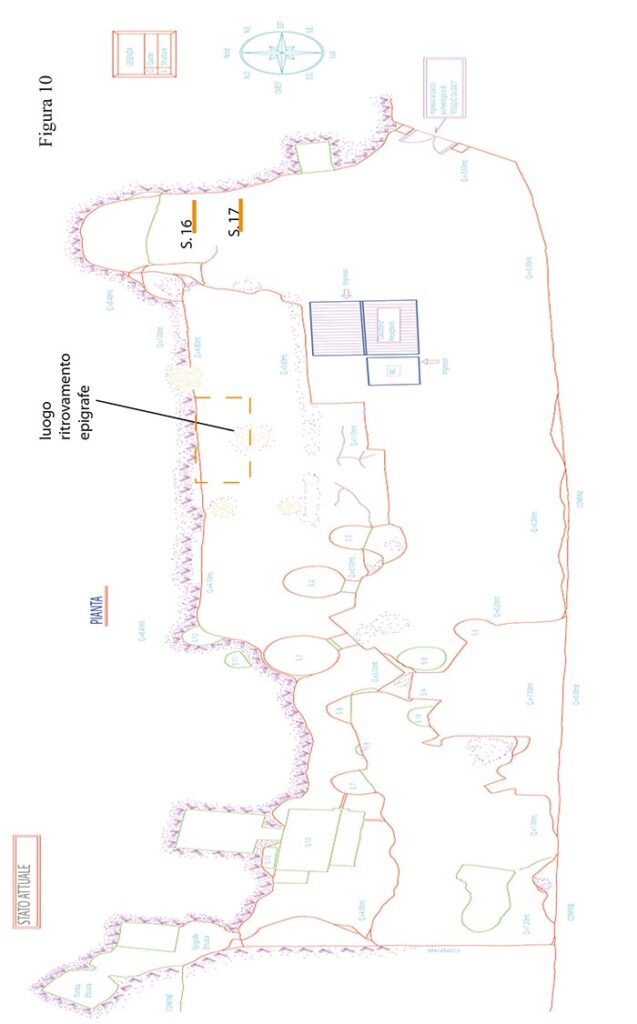

Ritrovamento in località Poggio Giudio – Viterbo di una epigrafe romana mutila, a seguito dei lavori (autorizzati dalla dottoressa Valeria D’Atri della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale) al fine di verificare la reale possibilità di impiantare una scala di accesso che possa collegare la Zona ‘A’ dell’area archeologica di proprietà della Società Archeologica viterbese Pro Ferento con la Zona ‘B’, proprietà dell’Ente Provincia di Viterbo (così come definite in progettazione) che hanno comportato l’asportazione di circa sessanta centimetri di terreno, su un’area prevista di circa 15 metri quadrati, di depositi di terreno di origine naturale, frutto di sedimentazione, provenienti per scivolamento dai livelli altimetrici superiori relativi alla zona ‘B’.

I lavori hanno comportato anche l’asportazione di una struttura in muratura, di forma quadrangolare, presente nell’area interessata, trattasi di una vasca per il contenimento di acque piovane realizzata con una certa artigianalità e con materiali di recupero. Per l’interno della muratura sono stati impiegati frammenti di peperino, blocchi di tufo di varia natura, nonché malta cementizia, il manufatto è attribuibile alla seconda metà del XX secolo ed è rimasto in disuso da diversi anni.

Sul fondo di tale deposito sono stati riscontrati blocchi litici lavorati, in particolare due frammenti fra essi pertinenti in peperino. Mentre un frammento di lastra in marmo ha mostrato su uno dei lati i resti di un’epigrafe incisa, di età romana imperiale, purtroppo mutila e piuttosto sberciata.

L’EPIGRAFE ROMANA

L’epigrafe è costituita da un supporto in marmo bianco, di forma quadrangolare, fortemente mutilo e i cui spigoli originari risultano molto danneggiati. Ipotizziamo che potrebbe appartenere ad un blocco lavorato molto più grande come pure esso potrebbe terminare immediatamente dopo le attuali linee di frattura. Le fratture non sono recenti, tranne in un piccolo punto posto sul lato interno inferiore della lastra che era stato inglobato nella malta cementizia usata per realizzare il fondo della vasca di contenimento delle acque.

La lastra ha una lunghezza massima di cm 50 ed una larghezza massima di cm 32, presenta uno spessore di 10 cm non uniforme specialmente in prossimità degli spigoli. Si nota una faccia superiore piuttosto levigata, due cornici concentriche che seguono il limite esterno del manufatto, costituite da due linee incise. La cornice indica che questa faccia della lastra era ‘a vista’.

Al momento è quasi impossibile risalire alla pertinenza di questi elemento litico. Potrebbe trattarsi anche di una lastra di copertura di un sarcofago, se si tiene conto della specificità di spazio sepolcrale dell’area di provenienza.

Come pure potrebbe trattarsi dell’elemento di un’ara, pertinente un monumento funebre o di un cippo celebrativo.

Su uno dei lati parzialmente conservati della lastra marmorea, è presente una incisione di sei lettere latine: la prima lettera (solo parzialmente leggibile nella sua parte inferiore) si può ipotizzare una doppia lettura. Essa potrebbe riferirsi ad una lettera –I – oppure ad una lettera -T – mentre le altre sono identificabili con le lettere _VL IVS. Tra la lettera L e la lettera I si nota un segno di interpunzione/separazione. Un ulteriore segno di interpunzione/separazione sembrerebbe si possa cogliere dopo la lettera S: purtroppo esso viene a coincidere con un’ampia frattura antica che mutila l’epigrafe e pertanto la sua presenza non è certa.

Nella prima ipotesi sarebbe citato un membro della gens Iulia che ordina il manufatto su cui è incisa l’epigrafe, mentre nel secondo caso si tratterebbe di un componente della gens Tullia.

Per quanto riguarda le ultime tre lettere IVS, esse sono comunemente accettate in epigrafia latina come l’abbreviazione del verbo IVSSIT.

Non è da escludere tuttavia che possa trattarsi di un’ulteriore specificazione del nome, quale IVSTVS o IVSTINVS, ma siamo nel puro campo delle congetture.

Entrambe le ipotesi trovano parziale conforto in altri riscontri epigrafici riferibili all’Etruria meridionale interna.

In particolare si cita una epigrafe proveniente da Blera, in cui è attestata la gens IULIA nell’area che ci riguarda.

Ancora più suggestiva appare l’ipotesi formulata in quanto una epigrafe riportata in CIL XI 3014, è conservata al Museo Civico di Viterbo indica la presenza di un VALERIO TULLIO, quale patrono degli abitanti di Sorrina Nova.

IPOTESI DI DATAZIONE

Per quanto riguarda le ipotesi di datazione dell’epigrafe scoperta a Poggio Giudio (Viterbo), in base alla sua stessa tipologia realizzativa e alle problematiche di lettura suddette, propendiamo per una collocazione cronologica del manufatto al I – II secolo d. C.

La lastra in marmo con iscrizione è ora in custodia del Museo Nazionale Etrusco-Rocca Albornoz